一般向けオープンフォーラム(一般向け)

本講演会では,市民向けを含む一般公開企画としてオープンフォーラム(以下OF)を計画しております.

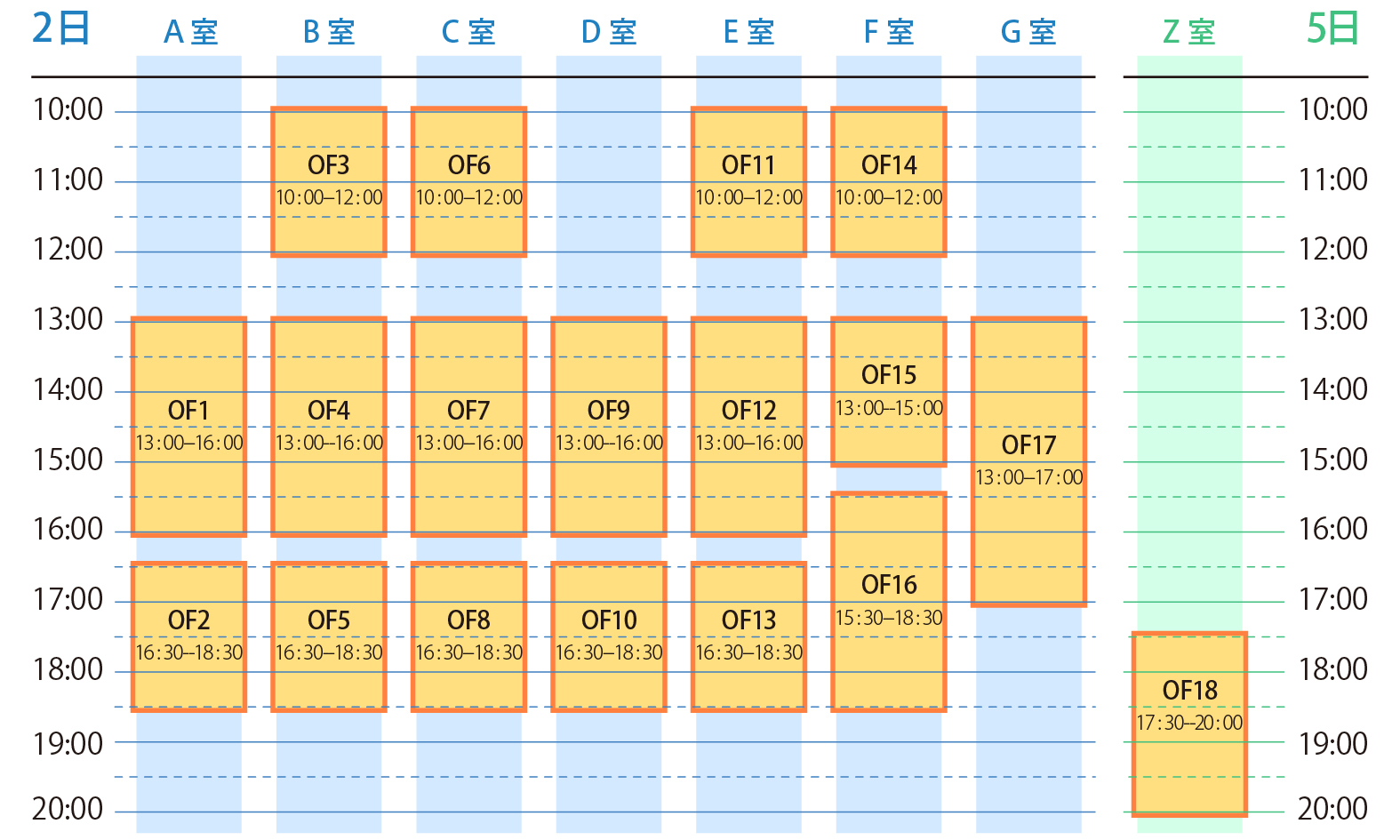

- 9月2日(火)に東京科学大学大岡山キャンパスにて開催されます

- 日本ロボット学会の会員資格の有無を問わずOFの講演,聴講が可能です.

- OFの聴講には参加登録が必要です.

- 無料の一般公開企画のため,OF講演者,OF聴講者ともに参加費はかかりません.

OF企画応募

OF企画の募集は終了いたしました.

提出スケジュール

申込期限: 5/31(土)

OF情報公開・参加募集開始:7月中旬

プログラム詳細案の提出:7月下旬

見逃し配信・ハイブリッド配信

OFのハイブリッド(オンライン)配信・アーカイブ見逃し配信ですが,毎年好評を頂いております.ぜひ実施をご検討ください.要点は以下の通りです.

- ハイブリッド配信 開催の約2週間前に講演会 OFページに配信リンクを掲載します.

- 見逃し配信 ハイブリッド配信にて録画した動画を学会HPへ掲載します.

- アーカイブ配信 ハイブリッド配信にて録画した動画を学会HPへ掲載します.

会場のインターネット環境は実行委員会側が用意します.

PC等の配信機材やZoom等の配信環境はご準備をお願いします.

後ほどRSJ事務局からYouTube等の動画リンクをお尋ねします.

なお,Zoomを使った配信のノウハウは実行委員会やRSJ事務局から必要に応じて提供することができます.ご要望の方は申請フォームにその旨ご記載いただくか,別途ご連絡ください.

後ほどRSJ事務局からYouTube等の動画リンクをお尋ねします.

なお,Zoomを使った配信のノウハウは実行委員会やRSJ事務局から必要に応じて提供することができます.ご要望の方は申請フォームにその旨ご記載いただくか,別途ご連絡ください.

OF参加登録

OF2参加登録リンク

OF3参加登録リンク

https://www.robo-navi.com/webroot/siersdayapplication/254.php

OF4参加登録リンク

OF6参加登録リンク

https://forms.gle/VZmnnLrRCTboBHUq5

OF8参加登録リンク

https://rsj-rsc2025.peatix.com

OF9参加登録リンク

https://forms.gle/pxgty857ug5yCRKj6

OF13参加登録リンク

https://forms.gle/9yc2kvM2rgiEvMKr5

OF16参加登録リンク

https://rosjp.connpass.com/event/365148/

OF17参加登録リンク

https://connpass.com/event/364486/

上記以外のOFの参加登録リンク(OF1,OF5,OF7,OF10,OF11,OF12,OF14,OF15,OF18)

https://forms.gle/bP11T5NKoUhjLTP88

OF配信

一部のOFでは会場での現地講演だけでなく,講演の様子をハイブリッド配信いたします. ハイブリッド配信を実施するOFの配信視聴URLを以下に掲載いたします. なお,本欄にURLが掲載されていない場合でも,本ページのOF概要欄やリンク先に配信URLが掲載されている場合がございます. また,通信状況やその他の理由などにより,事前の告知と異なり配信が実施されない場合もございます. 予めご了承ください.

OF5配信視聴URL

OF6配信視聴URL

https://youtube.com/live/x1OD3MdMMOI?feature=share

OF16配信視聴URL

https://youtube.com/live/a_vElz1oHnQ?feature=share

OF17配信視聴URL

https://us06web.zoom.us/j/81307935636?pwd=BPjtbCPgqtRi8a3WraoCI3Xse36ZgW.1

OF一覧

- 講演会終了後1週間まで見逃し配信の視聴が可能なフォーラムもあります.

- 状況により,配信のURLが急遽変更になる可能性があります.

- 上記表にある企画タイトルをクリックすると,各企画の概要欄にジャンプできます.

OF概要

■OF1:U18ロボティクスフォーラム

- 主催 日本ロボット学会教育事業委員会

- オーガナイザー 大原賢一(名城大学),青木岳史(千葉工業大学),入部正継(大阪電気通信大学),二井見博文(産業技術短期大学),上田悦子(鹿児島高専),星野由紀子(川田テクノロジーズ(株)),松谷宏明(小牧工科高校),五十嵐 広希(産業技術総合研究所)

- 時間 13:00-16:00

- 場所 O-h室

- 概要 高校生・高専生の多くが将来のキャリアプランに「理工系への進学」「ロボティクス研究」「ロボット技術に関する製造業への就職」という選択肢が選ばれるよう,工学と科学,特にロボット技術について高校生・高専生への啓蒙活動を行う.・企画内容:活発な理工系の活動をしている高校と高専の生徒グループの成果発表をスポットライト+ポスターセッション形式を実施する.主な対象はモノづくり,科学技術関連などの理工系でロボット工学技術につながりそうなもの全てとする. モノづくりの例としては,各種ロボットコンテスト,技能コンテストなどに参加した内容をテーマとして想定,サイエンスの例としては,SSHの発表会に出展するようなテーマとして想定する. 発表後のポスターを学術講演会期間中に展示したいと思っています.

■OF2:レトロフィット技術を利用した大型ダンプトラックの自動運転

- 主催 東北大学タフ・サイバーフィジカルAI研究センター

- オーガナイザー 大野和則(東北大学),小島匠太郎(東北大学)

- 時間 13:00-16:00

- 場所 O-a室

- 概要 本企画では,後付けロボット・AI技術で大型の建機を自動化する方法を紹介します. 後付けで新たな機能を追加することをレトロフィットと言います. レトロフィット技術は,市場に豊富に存在する既存の建機を最大限に利用した自動化ができ,サステイナブルな社会の構築にも貢献します. 本OFでは,レトロフィット技術を利用した建機の自動化の概要,個々の要素技術,後付けAIによる自動運転の開発体験を実施いたします.

- 講演スケジュール レトロフィット技術を利用したダンプの自動運転の理解

- 参加登録サイト 参加希望の方は8/25正午までに下記のURLから参加登録を行ってください.

・後付運転ロボットやAIを利用した大型ダンプトラックの自動運転を題材に,自動化に必要な技術の概要を紹介(約1.5時間)

・シミュレータを利用した大型ダンプトラックの自動運転の実習と知能化ソフトウェアやROS利用の理解の深化(約1.5時間)

新規追加内容

・コンテナ化した知能化ソフトを利用した自動運転体験(予定)

・自動運転の体験に,新機能のシナリオ作成,狭隘路走行を追加(予定)

・コンテナの機能改善に関するアンケート調査(予定)

当日の講義資料や講義で利用する仮想環境のダウンロードの案内を送付いたします.

https://retrofit-ai.com

■OF3:若年層に向けた産業用ロボット教育の取組み

- 主催 一般社団法人日本ロボットシステムインテグレータ協会

- オーガナイザー 高本治明(一般社団法人日本ロボットシステムインテグレータ協会)

- 時間 10:00-12:00

- 場所 O-d室

- 概要 一般社団法人日本ロボットシステムインテグレータ協会では,若年層に向けた産業用ロボット教育に力を入れています. 高校生や学生をメインターゲットに新たに開始するロボットSI検定3級の内容紹介とトライアル試験の実施報告を行います. また,本年度より主催となり開催する高校生ロボットSIリーグの取組みや,昨年度より経産省の後援に加え文科省の後援もいただくようになったロボットアイデア甲子園の紹介も行います. 若年層に向けたロボット教育のあり方に関してご参加・ご聴講の皆様と意見交換を行う事ができればと思います.

■OF4:マイクロマウスで学ぶ!ロボティクス開発 × モデルベースデザイン入門

- 主催 MathWorks Japan

- オーガナイザー 草野 駿一 (MathWorks Japan)

- 時間 13:00-16:00

- 場所 O-d室

- 概要 マイクロマウスを題材に,楽しくモデルベースデザイン(MBD)による自律ロボティクス開発を学んでみませんか? 本セッションでは,マイクロマウス大会主催者や出場者による,製品開発・教育・競技の異なる視点からの講演をお届けするほか,実際にSimulinkを使ってマイクロマウスのシミュレーションを行う体験セッションを予定しています.

- プログラム 13:00-13:05 オープニング

※詳細・参加登録はこちら: https://jp.mathworks.com/company/events/seminars/learning-robotics-development-with-micromouse-4940600.html

13:05-13:25 マイクロマウス大会がもたらす技術革新と人材育成の意義

青木 政武 (株式会社アールティ)

13:25-13:55 現役エンジニアが語る! モデルベースデザインで挑むマイクロマウス大会における開発最前線

荒井 優輝(トヨタテクニカルディベロップメント株式会社)、下鳥 晴己(株式会社デンソーウェーブ)

13:55-15:25 ロボトレースで実感するモデルベースデザイン:Simulinkによるロボティクス開発ハンズオン

草野 駿一(MathWorks Japan)

15:25-15:30 クロージング

※詳細・参加登録はこちら: https://jp.mathworks.com/company/events/seminars/learning-robotics-development-with-micromouse-4940600.html

※事前に無償ライセンスと資料をお配りしますので,操作体験を希望される方は必ず参加登録をお願いします.聴講のみのご参加も歓迎です.

■OF5:高度ロボット活用人材育成講座公開シンポジウム

- 主催 国立研究開発法人 産業技術総合研究所,一般社団法人 日本ロボットシステムインテグレータ協会

- オーガナイザー 澤田浩之(産業技術総合研究所),高本治明(日本ロボットシステムインテグレータ協会)

- 時間 16:30-18:30

- 場所 O-d室

- 概要 生産年齢人口の大幅減,人口偏在や市場ニーズの多様化,自然環境の変化による社会持続性の深刻化などの社会課題と,「人」の活躍の経済成長への効率的な転換,自然災害・感染症リスク発生時の生活や事業の継続,質的な豊かさの提供などの産業の持続的発展に向けた課題を同時に解決するため,高度なロボットが果たす役割は益々拡大している. この社会課題を解決するためには,ロボットを高度に活用できる人材の拡充が喫緊の課題である.しかも,単なるロボットSI(System Integration)エンジニアリング力だけでなく,ロボットが従来活用されていない分野へも導入できるような生産設計力を培うことが必要不可欠であると言える. このような観点から,産業技術総合研究所と日本ロボットシステムインテグレータ協会は,高度ロボット活用人材として,ものづくりにおけるDX(Digital Transformation)およびRX(Robotics Transformation)を生産戦略の実現・実施の手段として位置付け,生産システムにおけるロボット活用の価値を評価し必要に応じて導入する生産設計を行い,生産計画の中で改善を図ることができるRX推進人材と,ロボット導入の実務を担う高度ロボットSIエンジニアの2種類を想定し,それぞれの人材の高度化の両輪で構成されるカリキュラムの開発・展開を2023年度より実施している. 本フォーラムでは,これまでの取り組みと開催講座の概要について紹介する.

■OF6:だれもが自分らしい道を進めるように

~自分も周囲も,みんなで考えるワークライフ・インテグレーション~

- 主催 日本ロボット学会 ダイバーシティ推進委員会/日本ロボット学会 若手・学生のためのキャリアパス開拓研究専門委員会/MIRU2025ワークライフバランス企画

- オーガナイザー 瀬戸文美(東北大学),内山瑛美子(東京大学),米澤直晃(日本大学),菅原雄介(東京科学大学),香月理絵(Astemo(株)) ,安孫子聡子(芝浦工業大学),植木美和((株)富士通),上田悦子(鹿児島高専),東風上奏絵(京都大学),小林英津子(東京大学),ベンチャー ジェンチャン(東京大学),星野由紀子(川田テクノロジーズ(株)),槇田諭(福岡工業大学),宮田なつき(産業技術総合研究所),由井朋子(近畿日本鉄道),正木みゆき(日本ロボット学会),村上ちほ(日本ロボット学会)

- 時間 10:00-12:00

- 場所 O-b室

- 概要 昨年5月に発刊された学会誌42巻4号の特集「ロボット研究者と妊娠・出産・育児」には,学会員のみならず大きな反響があり,本テーマへの関心の高さを伺うことができました.本OFでは専門家の解説および事例紹介,登壇者と参加者(会場・オンライン)の間でのフリーディスカッションを通じて,出産・育児等のライフイベントの当事者とその周囲で生じうる問題をどう解決していき,自分らしい道を進むためのワーク・ライフ・インテグレーションを実践するための方法をみんなで考えて行きたいと思います. 研究や仕事とライフイベントの両立に奮闘する研究者・技術者はもちろん,これから卒業・修了後の進路を考える学生や,同僚や後輩・部下がこれらのライフイベントに直面している管理職の方等,ワーク・ライフ・インテグレーションに関心を持つすべての方の参加を歓迎します.

- プログラム 10:00-10:05 開会挨拶・本フォーラムについて

本企画はMIRU2025ダイバーシティ&ワークライフバランス企画との連携企画です.

https://sites.google.com/view/miru2025wlb/

本OFは現地とオンラインのハイブリッド開催です. 参加者数の把握のため下記のリンクより現地/オンライン問わず参加登録へのご協力をお願いします.

https://forms.gle/VZmnnLrRCTboBHUq5

下記のYoutubeストリーミング配信からもご聴講いただけます.

https://youtube.com/live/x1OD3MdMMOI?feature=share

10:05-10:35 解説『広まる男性育休。本人・家族・職場「3方ヨシ」のコツは?』

平野 翔大 先生(産業医・産婦人科医/Daddy Support協会)

10:35-10:50 事例紹介1『ひとりPI研究室での出産・育児』

金崎 朝子 先生(東京科学大学・准教授)

10:50-11:05 事例紹介2『ライフイベントと研究の両立 (仮)』

中川 聡 先生(東京大学・助教)

11:05-11:20 事例紹介3『働く更年期世代女性のヘルスケアサポートとその効果』

大槻 朋子 先生(パラマウントベッド株式会社)

11:20-11:55 フリーディスカッション

11:55-12:00 閉会挨拶

■OF7:ロボット・AI技術シーズの社会実装によるSDGs達成への貢献

- 主催 大阪大学先導的学際研究機構 共生知能システム研究センター,協力機関としてJST RISTEX Solve SDGs事務局

- オーガナイザー 浅田稔(大阪大学)

- 時間 13:00-16:00

- 場所 O-b室

- 概要 近年のロボット/AI技術は凄まじいほどの勢いで進展しており,それらの社会実装はさまざまな社会課題に対して有効に機能するものと期待されている. しかしながら,機能優先で設計されたこれらのロボット/AI技術が実社会の個別の問題に対して,どのようにうまく機能するかについては,それらの課題の背景,すなわち,どのような人々がどういう立ち位置で個々の課題に関係しているかに依存し,一様ではない. この問題の一端を理解するために,本フォーラムでは,SOLVE for SDGsプログラムにフォーカスを当て,個々の社会課題が何で,ロボット/AI技術がどのように活かされ,成功もしくは成功に至らなかったかも含めて,事例を紹介いただく. このことを通じて,ロボット/AI技術設計が機能中心ではなく,社会実装された場合の様々なインパクトを考慮し,多様なステークホルダーとのコミュニケーションを通じてなされることの重要性を示したい.

- プログラム 13:00-13:10 開会あいさつ(浅田)

- 13:10-13:40「神経多様性に応じたチャットボットの地域連携モデルの構築および他対象・多地域展開」(佐々木銀河チームリーダー(筑波大学准教授),樫原輝(筑波大学人間系 研究員))

- 13:40-14:10「最後の一人を救うコミュニティアラートシステムのモデル開発および実装」(小野裕一チームリーダー(東北大学教授))

- 休憩:14:10-14:20

- 14:20-14:50「複数の運行形態を組み合わせた公共交通サービスの共創支援シミュレーション手法の構築」(金森亮チームリーダー(名古屋大学特任教授))

- 14:50-15:20「ジェスチャインタフェースを活用した運動機能障害者のための就労・教育支援モデルの 構築 および 人材育成」(依田育士チームリーダー(産業技術総合研究所主任研究員))

- パネル討論準備 15;20-15:25

- パネルセッション 15:25-15:55(司会:浅田)登壇者:

- 閉会挨拶(浅田)15:55-16:00

事例紹介セッション(司会:浅田)

■OF8:ロボティクススタートアップ会議2025

- 主催 早稲田大学次世代ロボット研究機構,東京ロボティクス株式会社

- オーガナイザー 坂本義弘 (早稲田大学次世代ロボット研究機構,東京ロボティクス株式会社)

- 時間 16:30-18:30

- 場所 O-b室

- 概要 日本再興のためには,成功するスタートアップが数多く生まれることが必須と考えます. 特に本国では,少子高齢化による労働力不足が深刻な課題となっているため,ロボティクス分野の発展が経済のみならず社会課題の解消につながると期待されます. 本企画では,ロボット分野における現役の起業家/経営者の生の声を聞くことで,聴講者の皆様にロボット分野での起業イメージを具体化してもらうことを目的としています. また,一般に困難と言われるロボットベンチャー/ハードウェアベンチャーの成功事例を増やすために,成長の方法を論理的に検討する場でもあります. 今年は勢いのある若手経営者にお話を伺います.

■OF9:マニピュレーション秋の学校

- 主催 SICE SI部門 マニピュレーション部会

- オーガナイザー 田原健二(九大),山崎公俊(東北大),田畑研太(宇都宮大),元田智大(産総研)

- 時間 13:00-16:00

- 場所 O-c室

- 概要 ロボットによるマニピュレーションは機械設計,画像処理・認識,触覚・力覚などの各種センサ,運動制御,運動・把持計画など多様な幅広い技術のインテグレーションによって実現されます. 関わる研究者のバックグランドも多様であり,必ずしも全ての領域に精通しているわけではありません. SICE-SI部門マニピュレーション部会では,マニピュレーション研究に関わる,あるいはこれから新規参入しようと考えている研究者・技術者・学生をターゲットとして,ロボットマニピュレーションのための知識を提供し,技術力の底上げすることが重要と考え,毎年「マニピュレーション冬の学校」を開催してきました. 昨年度より,開催時期を冬から初秋に遷して「マニピュレーション秋の学校」として開催することになり,今年度も同様に「マニピュレーション秋の学校」として開催致します. 今回はAIを用いたマニピュレーションに関する研究の最前線で活躍されている講師の先生方4名より,最新の研究内容についてご紹介いただく予定です.

- プログラム

- 講演1(13:05~13:45) 「スケール可能なロボットラーニングシステムに向けて」

- 講演2(13:50〜14:30) 「視覚・言語・行動を統合する基盤モデルの基礎と応用」

- 講演3(14:35〜15:15) 「Beyond Sim-to-Real:ロボットシミュレーションの限界突破を目指して」

- 講演4(15:20〜16:00) 「Toward Adaptive Human-Robot Interaction via Fine-Tuned Robotic Foundation Models and Reality-Virtuality Continuum Visualization in Manipulation Tasks」

【重要】参加ご希望の方は下記フォームよりご登録下さい.

https://forms.gle/pxgty857ug5yCRKj6 【〆切:9/1(月)17:00】

マニピュレーション秋の学校2025 Webサイト

https://sites.google.com/view/sice-si-manipulation/Event/autumn_school_2025

松嶋 逹也 先生 (東京大学)

概要:ロボットが実世界で⾏動することにより蓄積されるデータを活⽤して,ロボットの制御とより密接に結びついたロボット基盤モデル,とくに視覚言語行動(VLA)モデルに関する動向やその構築方法に関して紹介する.

杉浦 孔明 先生 (慶應義塾大学)

概要:マルチモーダル大規模言語モデル等の基盤モデルの発展は社会全体に影響を与えており,ロボティクスも大きな転換期を迎えている.今後は,システム統合への基盤モデルの利活用だけでなく,視覚言語行動モデルの基礎・応用研究が進むものと予想される.本講演では,基盤モデルの基礎,ロボティクスにおける基盤モデルの利活用事例,我々の取り組みと展望について述べる.

松原 崇充 先生 (奈良先端科学技術大学院大学)

概要:本講演では,Sim-to-Real強化学習においてロボットシミュレータが抱えるリアリティギャップ・計算負荷・物理モデリングの不完全性に焦点を当て,それらの克服に向けた我々のアプローチを紹介する.

El Hafi Lotfi 先生 (立命館大学)

概要:This presentation explores fine-tuning robotic foundation modelsusing datasets containing human-robot interaction (HRI) scenarios to improve adaptability in collaborative manipulation tasks. It also investigates how extended reality modalities, spanning the reality-virtuality continuum, influence the effectiveness of HRI and overall task performance.

■OF10:食品サンプルの未来

- 主催 食品サンプル規格標準化研究専門委員会

- オーガナイザー 和田 一義(東京都立大学),王 忠奎,平井 慎一(立命館大学),中川 友紀子,原 功,塚本 浩平((株)アールティ),緒續士郎(三井化学(株)),大原 賢一(名城大学),原田 研介(大阪大学),蓮沼 仁志(川崎重工業(株)),村上 弘記((株)IHI),伊藤 大晃((株)タイカ),古川 英光(山形大学)

- 時間 16:30-18:30

- 場所 O-c室

- 概要 人間協働ロボットの社会実装のフィールドとして,食品産業の自動化が注目されています. 食品は,製造業のワークとは異なり形状や物理特性が安定せず,柔軟,湿潤,経時変化が速い等,ロボットハンドリングにとっては困難な要素が多く,また,食品のバリエーションも膨大です.食品の形状や柔らかさを模擬して作られた食品サンプルが,ロボット開発や調整に用いられ始めていますが,ハンドリングの肝となる食品自体の素性に関する把握が十分に進んでおらず,評価基準も体系化されていないため,なかなか適切な運用に至っていません.このような背景から,当研究専門委員会では食品サンプル規格標準化に関する活動を行っています.本企画では最新の食品サンプルの事例を紹介すると共に,未来の食品サンプルについて講演者ならびに参加者とディスカッションを行います.

■OF11:World Robot Summit 2025

- 主催 WRS実行委員会

- オーガナイザー 琴坂信哉(埼玉大学),和田一義(東京都立大学)

- 時間 13:00-14:30

- 場所 O-e室

- 概要 ロボットによるイノベーションを加速するために,万博イヤーでもある2025年に,World Robot Summit 2025が開催されます.本オープンフォーラムでは,WRS2025で開催される12月に開催される「モノづくりロボットチャレンジ」の詳細と,7月に開催された「フューチャーコンビニエンスストアチャレンジ」の競技の結果についてご報告いたします.

- プログラム 13:00 - 13:10 「World Robot Summit 2025 概要」 埼玉大学 琴坂信哉

13:10 - 13:40 「フューチャーコンビニエンスストアチャレンジを終えて」 東京都立大学 和田一義

13:40 - 14:10 「本年12月に開催!モノづくりロボットチャレンジ」 埼玉大学 琴坂信哉

■OF12:廃炉に向けた日本原子力学会との連携と課題10

~「1F廃炉のためのロボット技術コンペ」報告会・表彰式~

- 主催 日本ロボット学会 廃炉に向けたロボットの調査研究と社会貢献に関する研究会,日本原子力学会 廃炉検討委員会 ロボット分科会

- オーガナイザー 吉見 卓(芝浦工業大学),岡田 聡(日立GEニュークリア・エナジー),川端邦明(日本原子力研究開発機構)

- 時間 15:00-17:00

- 場所 O-e室

- 概要 日本ロボット学会廃炉に向けたロボットの調査研究と社会貢献に関する 研究会/日本原子力学会廃炉検討委員会ロボット分科会は,東京電力福島第一原子力発電所(以降,1F)の廃炉に向けて,共同でさまざまな検討を重ねてきた.ここまでの10年を超える,1Fの実機調査,ロボットや遠隔操作機器を用いた廃炉作業の経験から,ロボットを活用する環境条件やロボットが備えるべき機能・性能等の点が徐々に明らかになってきている.当研究会では,「1F廃炉のためのロボット技術コンペ」を企画し,昨年度から今年度にかけて廃炉作業の推進に利活用できるロボット技術のアイディアの募集を行った.本フォーラムでは,優秀なアイディアについて提案者から講演を行ってもらうことで,参加者とアイディアを共有するとともに,廃炉作業への適用について議論することを目的としている.優秀な講演に対して贈賞を行う表彰式も本フォーラム内で実施を予定している.

- プログラム ・開催挨拶 主査 吉見卓(芝浦工大)

・技術コンペ表彰式・受賞記念講演

「1F廃炉のためのロボット技術コンペ」の表彰式

コンペ受賞者による講演発表

・関連技術講演

燃料デブリ取出しに向け今後必要になるロボット技術など、廃炉関連の最新技術情報に関する講演

・閉会

■OF13:目的外使用ロボットコンテスト—未来のエンジニアが選ぶNo. 1—

- 主催 日本ロボット学会学生編集委員会

- オーガナイザー 新川馨子(電気通信大学),原拓己(京都大学),斎藤天丸(東京科学大学),山本雄大(東京農工大学),水谷彰伸(九州工業大学),袴田遼典(東京科学大学),浪花啓右(北海道科学大学)

- 時間 16:30-18:30

- 場所 D室

- 概要 本企画は,ロボット技術の可能性を子どもたちの視点から再発見することを目的としたロボットコンテストである.出展者はそれぞれ自身が開発に携わっているロボットを持ち寄り,自由にデモンストレーションを披露する.さらに,本来の使用目的から外れたさまざまなタスクに挑戦し,観客へのアピールを行う.来場した小中学生たちは各ロボットを観察し,最も魅力的だと感じたロボットに投票する.得票数の多かったロボットには表彰を行う.審査は有識者によって行われるものではなく,参加する小中学生の感性に一任される点が本企画の特徴である.本企画は,実際にロボットが動くところを見せることで,子どもたちがロボットに対して興味や親しみを持つきっかけを提供するとともに,既存の競技会や評価軸で評価の対象とされにくいロボットにも関心が向けられるイベントとして設計されている.また,参加者同士の交流をとおして,技術の新たな価値や可能性を発見する機会となることを期待する.

- プログラム 1. 出場ロボット紹介

2. 目的外タスクチャレンジ

3. 観覧者投票

4. 表彰式

■OF14:2050年からバックキャストした健康・医療技術: 生体内サイバネティック・アバター

- 主催 東京大学他

- オーガナイザー 新井史人(東京大学),伊藤大知(東京大学),新津葵一(京都大学),安在大祐(大阪公立大学),藤城光弘(東京大学),吉田慎哉(芝浦工業大学

- 時間 10:00-12:00

- 場所 O-f室

- 概要 生体内においてミリ・マイクロ・ナノスケールで動作し,体内温度やpHなどの生体内の情報を取得したり,細胞などの微小なサンプルを回収したり,薬などを局所的に投与することが可能な生体内サイバネティック・アバター(生体内CA)に関するプロジェクトが2022年末に始まった.未来のビジョンとして,例えば,時空間的に変化する体内環境の情報をモニタリングしてわかりやすく把握することが可能となり,これを健康見守りに応用すれば,自宅にいながらできる新しい健康モニタリングや診断法が実現すると期待できる.また,通常では困難な体内の診断,投薬,採取や,組織・細胞の生体組織診断を的確かつ迅速に行え,検査時間が短縮され,負担や苦痛が低減する.生体内CAを実現することで,健康維持や医療を支える技術革新が起こり,これを活用することで安心社会の実現が期待できる.本オープンフォーラムでは,2050年からバックキャストした健康・医療技術にフォーカスし,ロボティクスに限らず多方面の専門家が話題提供を行い,最新の成果を紹介して未来を展望する.

■OF15:Moonshot目標3 5年間の成果と今後の目指すべき道

- 主催 JST

- オーガナイザー 下田 真吾(名古屋大学)他

- 時間 13:00-15:00

- 場所 O-f室

- 概要 ムーンショット型研究開発事業 目標3は,「2050年までに,AIとロボットの共進化により,自ら学習・行動し人と共生するロボットを実現する」というビジョンのもと,AIとロボットの共進化に必要なCoevolution(AI技術とロボット技術とが連携して自ら性能を向上させる技術),Self-organization(環境等に適応するため,自分自身の知識や機能を自己的に改変するAI技術とロボット技術)の2つの視点を踏まえた研究開発を推進してきた.本年度は開始から5年という節目の年にあたり,これまでの研究進捗を総括し,今後の展望を共有する場として,全プロジェクトマネージャーから,基礎研究から実証・応用に至る多様なアプローチと成果の報告を行い,次なるステージへの課題と可能性について議論する.

■OF16:ROS Japan UG #59 研究教育におけるROSの活用

- 主催 ROS Japan UG

- オーガナイザー 岡田佳都(東北大学),槙田諭(福岡工業大学)

- 時間 15:30-18:30

- 場所 O-f室

- 概要 ROS Japan UGを,RSJのオープンフォーラムとして開催します. コミュニティ通算では59回目,RSJのオープンフォーラムとしては昨年に続き2回目の開催となります. 昨年は多くの現地・オンラインともに多くの皆さまにご参加いただき,大好評でした.

ROS/ROS 2は多くの研究開発で用いられているロボットミドルウェアであり,ROS/ROS 2をいかに活用してロボットシステムを構築するかは研究開発の成否にも関わる重要な要素です. 一方でROS/ROS 2自体が研究テーマとなったり,その活用ノウハウが学会で発表されることはあまりありません.本イベントでは,ROS/ROS 2を用いた研究開発の知見や応用事例を共有し,研究者・技術者・学生を含む幅広い層が互いに学び合う場を提供することを目的としています.

本イベントでは,ROS/ROS 2に関する技術的・学術的な講演や,導入・運用・教育に関する知見の共有を通じて,研究教育と実践の架け橋となるような場を目指します.具体的には,ROS/ROS 2を用いた最新の研究成果やアプリケーション事例の紹介,教育現場での活用方法などに関する招待講演と公募講演を予定しています. イベントを通じて参加者同士の交流を促進し,現場での課題や実践的な工夫について議論を深めることで,ROS/ROS 2を活用したロボティクス研究教育のさらなる発展を目指します.

参加登録や公募講演へのご応募,イベント詳細の確認は下記Webページからお願いいたします. (登録なしでもご参加いただけますが,登録いただければ主催者からの連絡や資料へのアクセスが可能になります.)

https://rosjp.connpass.com/event/365148/

■OF17:ヒューマノイドバーチャルアスレチックチャレンジ2025

- 主催 HVAC2025実⾏委員会,ヒューマノイドロボティクス研究専門委員会

- オーガナイザー 田崎勇一(神戸大),上岡拓未,(オムロン),杉原知道(オムロン),室岡雅樹(産総研),橋本健二(早稲田大),水内郁夫(東京農工大),垣内洋平(豊橋技科大),中岡慎一郎(コレオノイド),柚木崎創(川崎重工),小島邦生(東京大)

- 時間 16:30-19:00

- 場所 O-g室

- 概要 シミュレーション環境上で人型ロボットや脚移動ロボットのアスレチックやダンスのパフォーマンスを競うチャレンジをオープンフォーラム内で実施します。ロボット研究者から学生さん、一般の方まで歓迎します。

- プログラム 挨拶&レギュレーション確認

・ロボットの動力学シミュレーションに興味がある

・人型、脚ロボットのコントローラの作り方について話を聞きたい

・研究コミュニティに加わりたい

といった方は是非お越しください。

参加希望の方は下記イベントページよりご登録ください。Zoomでのオンライン聴講も可能です。

https://connpass.com/event/364486/

参加チームパフォーマンス

参加チームショートプレゼン

結果発表・委員からの講評・クロージング

■OF18:このロボットがすごい!2025

- 主催 若手・学生のためのキャリアパス開拓研究専門委員会

- オーガナイザー 槇田諭(福岡工業大学),藤澤隆介(北九州市立大学),新山龍馬(明治大学),田中基康(電気通信大学),内山瑛美子(東京大学),森裕紀(早稲田大学),山田大輔(株式会社三井物産戦略研究所),福井孝太郎(三菱電機ビルソリューションズ),大西 祐輝(千葉工業大学)

- 時間 5日,17:30-20:00

- 場所 O-b室

- 概要 「このロボットがすごい!」は新進気鋭の研究者・開発者たちがロボットとロボット研究のおもしろさを社会に向けて熱く語るためのイベントです. 本企画ではロボットとその研究の多様性を社会に広く提示し,次世代のロボット研究・開発者が多く輩出されることを目指しています. 本年度は3~4名のロボット研究者・開発者に登壇いただき,ロボット研究・開発の紹介とともに,その理念や将来の展望をお話しいただきます. なお,本企画はオンサイト開催に加えて,オンラインでのストリーミング配信を行うハイブリッド開催を予定しています. 詳細はウェブサイトおよび Xにて随時更新いたします.

- プログラム 講演情報(敬称略,順不同):

ウェブサイト: https://konorobo.main.jp/

X: https://x.com/konorobo/

・東京大学RoboTech

・永田 大翔(T工大おもちゃチームリーダー、東京科学大学ロボット技術研究会)

・野島 奏一朗(OOEDO SAMURAI RoboMaster Project)

・PyLoT Robotics

・槇原 豊(MA-KING)

問い合わせ先

- OF全般のお問い合わせ先: 第43回日本ロボット学会学術講演会実行委員会

- 申し込み関係のお問い合わせ先: 一般社団法人 日本ロボット学会事務局 学術講演会係

E-mail: rsj2025committee[at]gmail.com ([at]を@に変更してください)

E-mail: jimu[at]ac.rsj-web.org ([at]を@に変更してください)